|

| Начало Руси // История России в картинах. Вып. 1-8 / Золотов Василий Андреевич. - СПб.: Дементьев, 1865. |

Повесть временных лет / текст и коммент. Д.С.Лихачев; под ред. В.П.Адриановой-Перетц. - СПб.: Наука, 1999. - 667 c.

Повесть временных лет / текст и коммент. Д.С.Лихачев; под ред. В.П.Адриановой-Перетц. - СПб.: Наука, 1999. - 667 c.

В год 6367. Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с 359 мери, и с кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма. В год 6368. В год 6369. В год 6370. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, - вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой Синеус, на - Белоозере, а третий, Трувор, - в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же - те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города - тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах - находники, а коренное население в Новгороде - словене, в Полоцке - кривичи, в Ростове - меря, в Белоозере - весь, в Муроме - мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были три брата. Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде. (C. 149).

Данилевский И.Н. Повесть временных лет: герменевтические основы изучения летописных тестов. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 383 с.

Методология и методика герменевтического анализа летописных текстов. Проблема понимания летописных текстов. «Здравый смысл» и пределы его применения.

Вместе с тем, уже на начальных этапах развития исторической науки стало ясно, что далеко не все сообщения источников могут непосредственно использоваться в исторических реконструкциях: они то и дело явно противоречат повседневному опыту исследователя и уже потому в некотором объяснении и оправдании. Причем число подобных сообщений в древнерусских источниках велико. К концу XIX в. стало ясно, что содержание источниковой информации довольно сложно, а для того, чтобы ее извлечь и «очистить», требуются специальные процедуры. Теперь уже речь шла о необходимости учета и преодоления «авторского» взгляда, его тенденциозности как необходимом условии получения непредвзятой информации о событии. И если В.О. Ключевский утверждал, скажем, будто все летописцы имели единый взгляд на исторические события, то уже А.А. Шахматов прямо писал о том, что их рукой водили «политические страсти и мирские интересы» - в первую очередь. Из этого вывода (который, кстати, сам Шахматов относил прежде всего к позднему летописанию, и в гораздо меньшей степени к его начальным стадиям), вскоре вырос образ летописца-политикана. Под пером одного из учеников и последователей Шахматова, М.Д. Приселкова он превратился в человека, который занят «весьма искусственным построением». Он «остроумно и осторожно вместо рассказа о действительном ходе дел» «придумывает» заведомо недостоверные факты, не останавливаясь перед «насилием над родным преданием»; «умышленно», в угоду своим политическим играм, замалчивает одни события и переставляет другие, «извращает» их действительный порядок. Короче, он «придворным историограф», который «недешево продал свое перо», «угождая политическим поступкам и видам» князя, за что «получал необходимые средства из княжеских рук». Из этого с необходимостью последовал вывод: Повесть - «искусственный и мало надежный» исторический источник. Заключение, о котором отечественные историки стараются не вспоминать: так или иначе, сообщения Повести временных лет лежат в основе практических всех их исследований Древнерусского государства. Тем самым они проявляют удивительную непоследовательность, поскольку принимают все предшествующие высказывания М.Д. Приселкова о древнерусском летописце; мало того, упрекают ученого в тех случаях, когда он временами пытается смягчить свои оценки. Между тем, выводе недостоверности информации Повести временных лет - единственное строгое логическое умозаключение, которое должно следовать практически из всех построений советских летописеведов, касающихся жизненных ориентации древнерусского летописца. (С.32-36)

Вместе с тем, уже на начальных этапах развития исторической науки стало ясно, что далеко не все сообщения источников могут непосредственно использоваться в исторических реконструкциях: они то и дело явно противоречат повседневному опыту исследователя и уже потому в некотором объяснении и оправдании. Причем число подобных сообщений в древнерусских источниках велико. К концу XIX в. стало ясно, что содержание источниковой информации довольно сложно, а для того, чтобы ее извлечь и «очистить», требуются специальные процедуры. Теперь уже речь шла о необходимости учета и преодоления «авторского» взгляда, его тенденциозности как необходимом условии получения непредвзятой информации о событии. И если В.О. Ключевский утверждал, скажем, будто все летописцы имели единый взгляд на исторические события, то уже А.А. Шахматов прямо писал о том, что их рукой водили «политические страсти и мирские интересы» - в первую очередь. Из этого вывода (который, кстати, сам Шахматов относил прежде всего к позднему летописанию, и в гораздо меньшей степени к его начальным стадиям), вскоре вырос образ летописца-политикана. Под пером одного из учеников и последователей Шахматова, М.Д. Приселкова он превратился в человека, который занят «весьма искусственным построением». Он «остроумно и осторожно вместо рассказа о действительном ходе дел» «придумывает» заведомо недостоверные факты, не останавливаясь перед «насилием над родным преданием»; «умышленно», в угоду своим политическим играм, замалчивает одни события и переставляет другие, «извращает» их действительный порядок. Короче, он «придворным историограф», который «недешево продал свое перо», «угождая политическим поступкам и видам» князя, за что «получал необходимые средства из княжеских рук». Из этого с необходимостью последовал вывод: Повесть - «искусственный и мало надежный» исторический источник. Заключение, о котором отечественные историки стараются не вспоминать: так или иначе, сообщения Повести временных лет лежат в основе практических всех их исследований Древнерусского государства. Тем самым они проявляют удивительную непоследовательность, поскольку принимают все предшествующие высказывания М.Д. Приселкова о древнерусском летописце; мало того, упрекают ученого в тех случаях, когда он временами пытается смягчить свои оценки. Между тем, выводе недостоверности информации Повести временных лет - единственное строгое логическое умозаключение, которое должно следовать практически из всех построений советских летописеведов, касающихся жизненных ориентации древнерусского летописца. (С.32-36)

Мельникова Е.А. Историческая память в устной и письменной традициях (Повесть временных лет и «Сага об Инглингах») // Древнейшие государства Восточной Европы: 2001 год: историческая память и формы ее воплощения / отв. ред. Е.А.Мельникова. - М.: «Восточная литература» РАН, 2003. - С. 48-58.

Мельникова Е.А. Историческая память в устной и письменной традициях (Повесть временных лет и «Сага об Инглингах») // Древнейшие государства Восточной Европы: 2001 год: историческая память и формы ее воплощения / отв. ред. Е.А.Мельникова. - М.: «Восточная литература» РАН, 2003. - С. 48-58.

Изучение отображения прошлого в античных и средневековых памятниках устной традиции и письменности продолжается уже несколько веков и прошло через ряд этапов: от признания достоверности любого сообщения до отрицания самой возможности объективного изучении истории в силу субъективности источников, от опознания почти в любом фольклорном персонаже исторического лица до растворения исторического лица во множественности его восприятий. Между тем исследование специфических особенностей и форм воплощения исторической памяти в различных культурах и обществах, имеющее важное значение, в том числе и для научной реконструкции далекого прошлого, пока еще далеко не исчерпано. <…> Очевидно, что первые историки всех европейских народов вынуждены были обращаться к местной устной традиции для реконструкции истории своего народа, поскольку другие источники для этого отсутствовали: значение устной традиции для раннего историописания давно общепризнано. <…> Сопоставление «биографий» правителей в древнерусском и древнескандинавском раннем историописании - предмет исследовании в настоящей статье, - как представляется, дает возможность осветить по крайней мере некоторые из способов моделирования прошлого на основе устной традиции. <…> Глубина исторической памяти, т.е. время от первых событий, хотя бы смутно известных традиции, до момента записи рассказов о них, составляла несколько столетий. Все это время в обоих регионах воспоминания о прошлом, с одной стороны, постоянно пополнялись новой информацией, с другой - забывались, когда становились ненужными, или переосмыслялись. Устная история была текуча и подвижна, и ее определяющим фактором была актуальность информации. <…> …. необходимо отметить, что родословная Рюрика - если она и была известна его современникам, не могла сохраниться в древнерусской традиции, поскольку была связана со скандинавскими генеалогическими традициями, известными и неактуальными для восточнославянской среды.

Первые скандинавские чтения: этнографические и культурно-исторические аспекты / отв. ред. А.С.Мыльников. - СПб., 1997. - 272 c.

Первые скандинавские чтения: этнографические и культурно-исторические аспекты / отв. ред. А.С.Мыльников. - СПб., 1997. - 272 c.

Считается, что «Сказание о призвании варягов» основано на преданиях и легендах, однако сводить его целиком к этим последним вряд ли справедливо. Часть летописного повествования не несет черт устного народного творчества, а напоминает, скорее, деловое, протокольное описание событий. При этом общий смысл дошедших до нас вариантов «Сказания» сходен. После изгнания варягов северные славянские (словени и кривичи) и финские (чудь, меря, возможно, весь) племена вступили в междоусобные войны. Замириться не могли и поэтому добровольно пригласили скандинава Рюрика с братьями, чтобы они стали управлять славянами и финнами по договору и установили правопорядок. Центрами новых княжений названы Ладога или Новгород, Изборск, область Белого озера. Через 2 года, в 864 г. Рюрик перебрался в новоукрепленный Новгород и раздал своим мужам кривичский Полоцк, мерянский Ростов, а также Муром и Белоозеро (здесь в значении не края, а города) в землях муромы и веси. Этим очерчивается первое на севере Восточной Европы устойчивое государственное образование, возникшее на месте конфедерации славянских и финских племен. Было положено начало династии Рюриковичей, правившей Россией вплоть до конца XVI в. <…> Одно из бросающихся в глаза расхождений в летописных версиях «Сказания» заключается в том, что Рюрик, по одним записям, оказался в Ладоге, а по другим - в Новгороде. Одно время, вслед за историком летописания А.А. Шахматовым, считали, что ладожская версия, записанная в 1118 г. безымянным редактором «Повести временных лет», вторична по отношению к новгородской. Историку А.Г.Кузьмину удалось, однако, доказать обратное. Именно свидетельство о Ладоге не только первоначально, но и дошло до нас в самых исправных летописных списках (Ипатьевском, Радзивилловском, возможно, Лаврентьевском). «Сказание» порождает еще одно недоумение. Если варягов изгнали, то почему именно их призывают вновь для установления порядка. Разгадка этого противоречия, думается, не в том, что славяне и финны не способны были сами умиротворить внутренние распри и пошли «на выдачу» к недавним врагам. Объяснение в ином. Северные племена, освободившись от обременительных поборов, готовились к отражению нового натиска скандинавов… (С.8-9).

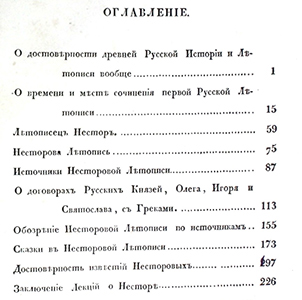

Погодин М. Нестор, историческо-критическое рассуждение о начале русских летописей. - М., 1839. - 229 с.

Фомин В.В. Русские летописи и варяжская легенда. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, 1999. - 149 с.

Родина варягов в свете показаний источников Этнографическая часть ПВЛ, как уже указывалось, все же дает некоторые ориентиры, позволяющие локализовать родину варягов именно на южнобалтийском побережье: «Ляхъве же, и пруси, чюдь преседять к морю Варяжьскому; по семуже морю седять варязи семо ко въстоку до предела Симова, по томуже морю седять к западу до земле Агнянски и до Волошьски». Под летописными землями «Агнянски» и «Волошьски» летописец понимал соответственно южные области Ютландского полуострова, бывшими родиной англов, и Священную Римскую империю, и отводил тем самым под местожительство варягов земли между Польшей и Южной Данией. В хронологической же части летописи по поводу родины варягов нет никаких данных. Во всех случаях она помещается где-то «за морем». Летописец использует это совершенно неопределенное выражение под следующими годами: 859 («имаху дань варязи из заморья на чюди и на словенех, на мери и на всех (весь. - В.Ф.), и на кривичех»), 862 (восстание этих племен против своих поработителей и «изъгнаша варяги за море», а затем их посольство «идоша за море к варягом»), 941 (Игорь после поражения, нанесенного ему греками, «посла по варяги многи за море» для нового похода на Византию), 977 (узнав, что Олег Древлянский погиб в усобице с Ярополком, Владимир Святославич, сидевший в то время в Новгороде, «убоявся бежа за море»), 980 (его возвращение «с варяги Новгороду»; тут же отмечено, что Рогволод Полоцкий «пришел из заморья»), 1015 (Владимир собирается идти войной на сына Ярослава, княжившего в Новгороде, тот же, «послав за море, приведе варягы»), 1018 (Ярослав, разбитый на Буге Болеславом Польским, вернулся в Новгород, откуда «хотяше бежати за море») и 1024 (Ярослав в предверии войны с братом Мстиславом, «посла за море по варягы, и приде Якун с варягы»; после своего разгрома он возвратился в Новгород, «а Якун иде заморе»). (С.118)

Родина варягов в свете показаний источников Этнографическая часть ПВЛ, как уже указывалось, все же дает некоторые ориентиры, позволяющие локализовать родину варягов именно на южнобалтийском побережье: «Ляхъве же, и пруси, чюдь преседять к морю Варяжьскому; по семуже морю седять варязи семо ко въстоку до предела Симова, по томуже морю седять к западу до земле Агнянски и до Волошьски». Под летописными землями «Агнянски» и «Волошьски» летописец понимал соответственно южные области Ютландского полуострова, бывшими родиной англов, и Священную Римскую империю, и отводил тем самым под местожительство варягов земли между Польшей и Южной Данией. В хронологической же части летописи по поводу родины варягов нет никаких данных. Во всех случаях она помещается где-то «за морем». Летописец использует это совершенно неопределенное выражение под следующими годами: 859 («имаху дань варязи из заморья на чюди и на словенех, на мери и на всех (весь. - В.Ф.), и на кривичех»), 862 (восстание этих племен против своих поработителей и «изъгнаша варяги за море», а затем их посольство «идоша за море к варягом»), 941 (Игорь после поражения, нанесенного ему греками, «посла по варяги многи за море» для нового похода на Византию), 977 (узнав, что Олег Древлянский погиб в усобице с Ярополком, Владимир Святославич, сидевший в то время в Новгороде, «убоявся бежа за море»), 980 (его возвращение «с варяги Новгороду»; тут же отмечено, что Рогволод Полоцкий «пришел из заморья»), 1015 (Владимир собирается идти войной на сына Ярослава, княжившего в Новгороде, тот же, «послав за море, приведе варягы»), 1018 (Ярослав, разбитый на Буге Болеславом Польским, вернулся в Новгород, откуда «хотяше бежати за море») и 1024 (Ярослав в предверии войны с братом Мстиславом, «посла за море по варягы, и приде Якун с варягы»; после своего разгрома он возвратился в Новгород, «а Якун иде заморе»). (С.118)

Шахматов А. Разыскания о русских летописях. - М.; Жуковский: Академический проект: Кучково поле, 2001. - 879 c.

Шахматов А. Разыскания о русских летописях. - М.; Жуковский: Академический проект: Кучково поле, 2001. - 879 c.

Изучение Повести временных лет по многочисленным спискам ее привело автора к восстановлению двух редакций ее, не дошедших до нас в первоначальном своем виде: первая, Сильвестровская редакция, составленная в 1116 году, представлена лучше всего Лаврентьевским списком; вторая редакция 1118 года обнаруживается в наибольшей полноте в Ипатьевском списке и позднейших новгородских сводах. Сравнительное изучение обеих этих редакций приводит к восстановлению первоначального вида основной редакции, доведенной до смерти Святополка и составленной, как можно думать, Нестором. Анализ Повести временных лет привел автора к извлечению из ее состава более древнего летописного свода, названного (не вполне удачно) Начальным Киевским сводом; существование такого свода подтверждается теми отрывками его, которые, правда, в позднейшей редакции сохранились в списках Новгородской 1-й летописи. Начальный свод, по некоторым данным, был составлен в Киево-Печерском монастыре в 1095 году, он был доведен до 1093 года. Исследование Начального свода привело автора к представлению о более древнем своде, доведенном до 1073 года и составленном около того же времени в Киево-Печерском монастыре. Дальнейший анализ обнаружил, что Начальный свод представлял соединение Киево-Печерского свода 1073 года с древним Новгородским сводом, доведенным до семидесятых годов XI столетия и восстанавливаемым по данным как Начального свода, так и позднейших новгородских сводов. (С.3-4).